Mechernich, Wachendorf: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Im Turm von Schloss Wachendorf hängt so ein Bild. Es hing früher im Zendo, dem Meditationsraum der seit 30 Jahren im Schloss meditierenden ZEN-Buddhisten. Ein Wasserschaden brachte das Aquarell zum Zerlaufen. Es zeigte ursprünglich Jesus und Buddha, wie sie sich umarmen. Durch den Wasserschaden sind die Konturen verschmolzen, aus der Umarmung Jesu Christi mit dem „Erwachten“ (= Buddha) Siddhartha Gautama wurde ein Ineinanderfließen. Das Bild zeigt ergreifend, was seinem Besitzer Taiku Güttler Roshi, dem Zen-Meister und Prior des Wachendorfer ZEN-Ordens „Kakunen-Ji“ (Tempel der offenen Weite), widerfahren ist. In ihm sind Christentum und Buddhismus eins geworden. Anfang Juli wurde der Spross einer Bergarbeiterfamilie aus Herne 80 Jahre alt. Ein guter Anlass, auf ein bewegtes und bewegendes Schicksal zu blicken.

Neben „Helmut“ bekam er von seinen Eltern den Vornamen „Franz“. „Franziskus spielt für mich bis heute eine überragende Rolle“, sagt Güttler im Interview: „Das habe ich meiner Mutter zu verdanken.“ Sie legte neben „Helmut“ Wert auf einen zweiten, „katholischen“ Vornamen und auf eine christliche Erziehung. Das T-Kreuz des Heiligen Franz von Assisi trägt er noch heute um den Hals – zusammen mit einem Symbol ineinander gelegter Hände, dem Zeichen buddhistischer Meditation.

Taiku Helmut Güttler ist Prior des buddhistischen Klosters in Mechernich-Wachendorf. [Foto: Manfred Lang/pp]

1946 als Kommunionkind hatte der junge Helmut Güttler seine erste mystische Erfahrung beim Empfang der Eucharistie. Danach wollte der heute 80-jährige katholischer Priester werden. Er ist tatsächlich Geistlicher geworden, aber als Zen-Mönch. Der von ihm gegründeten Kommunität gehören im Jubiläumsjahr des 30-jährigen Bestehens in Schloss Wachendorf zwölf Frauen und Männer an. Christus und Franziskus, seinen speziellen Namenspatron, hat Helmut Franz Güttler dafür nicht aufgeben müssen. Um durch das „Tor zur Stille“ zu schreiten, „Za-Zen“ zu betreiben, hat sein Meister Harada Roshi ihn einst gelehrt, müsse man nicht die Religion wechseln, Zen-Meditation sei eine Hilfe, ein Instrument, die eigene Religion zu vertiefen. Nach langen Jahren intensiven Zen-Trainings mit seinem Lehrer und Meister Harada Roshi hatte Taiku („Tiefe Stille“) Güttler in einem japanischen Zen-Kloster seine zweite mystische All-Ein-Erfahrung (Erwachen zur Erleuchtung). Nach 20 Übungsjahren machte ihn sein Lehrer Harada Roshi zum Zen-Meister und übertrug ihm zusätzlich zu seinem Nachnamen Güttler den Titel „Roshi“ (Alter Meister) und damit einen Teil seines eigenen Namens und seiner eigenen Identität.

Taiku Güttler Roshi trägt das T-Kreuz des Heiligen Franz von Assisi um den Hals – zusammen mit dem Symbol ineinander gelegter Hände, dem Zeichen buddhistischer Meditation. [Foto: Manfred Lang/pp]

Vor der Ordensgründung zog Taiku Güttler Roshi durch die Lande und suchte nach einem Gebäude, in dem er Raum für seine spirituelle Arbeit finden konnte. Damals beherbergte Familie Müller von Blumencron in ihrem Wachendorfer Schloss noch das buddhistische Kamalashila-Institut. Dort wurde der tibetische Buddhismus praktiziert, eine buddhistische Konfession, deren Anhänger wegen ihrer Kleidung landläufig „die Roten“ genannt werden. Taiku Güttler gehört zu den Schwarz tragenden Anhängern des in Japan erblühten ZEN-Buddhismus. Der Taiku war am Anfang nicht begeistert vom Zusammenleben beider spiritueller Richtungen und sah angesichts aktionistischerer Riten der Tibeter nicht wirklich gute Bedingungen für Stille und Klarheit, die im Zen zentral sind. „Dann kam Yesche, der Geschäftsführer des Kamalashila-Instituts, im Garten auf mich zu und fragte mich: Willst du nicht was im Turm machen?“, erinnerte sich Taiku Güttler Roshi 2016 in einem Interview zum 30jährigen Jubiläum.

Helmut Güttlers geistlicher Lehrer Abt Harada Roshi 2007 mit seinem Meisterschüler vor der Friedensglocke am Schloss Wachendorf. [Foto: Archiv Güttler]

Während das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen mit einem großen Fest gefeiert worden war, beging man den 30. Geburtstag 2016 in aller Stille. Es wurde intensiv und mit großer Zeremonie meditiert und schließlich mit der Ordination zweier Novizen abgerundet. Rund 25 Personen nahmen daran teil. Es waren Mitglieder des Ordens mit ihren Angehörigen. Damit der Geist frei wird, herrscht im Zen-Zentrum Ordnung. Dienstpläne regeln im Refektorium den Rahmen der Übungen, zum Beispiel das Schlagen eines Holzbrettes namens Moppan zu Beginn der Übung. Dies hat im Laufe der Jahre schon eine tiefe Mulde bekommen. Die Teilnehmer an den Zen-Übungen repräsentieren alle Altersgruppen. Der jüngste Teilnehmer war Abiturient, die Älteste über 70 Jahre. Zwei Drittel sind Männer. „Die sind da stoischer“, bekundet Taiku: „Die Frauen möchten immer gerne eine Lösung“.

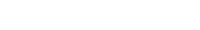

Helmut Franz Güttler auf der Tragfläche einer Lockheed T 33. [Foto: Privat]

Obwohl sein Vater anfangs zum Soldatenberuf die gleiche Meinung wie zum Priesterberuf vertrat, ließ er sich schließlich die Zustimmung entlocken, weil der noch nicht 21-jährige (und damit damals noch nicht volljährige) Sohn, Pilot werden wollte. Das imponierte dem Vater, und nicht nur ihm. Nur eins wollte der Bergmann von seinem Filius wissen: „Was machst du, wenn die dich nicht Pilot werden lassen?“ Die Antwort Helmuts beruhigte den Vater: „Dann gehe ich wieder nach Hause!“ Doch dazu kam es nicht. Helmut Franz Güttler bestand nicht nur alle Flugtauglichkeits- und Eignungstests, er wurde rasch als ganz außergewöhnlicher Pilot mit einem weit überdurchschnittlichen Orientierungsvermögen und für sein junges Alter ganz ausgeprägter Umsicht entdeckt. Er kam nach seiner fliegerischen Ausbildung und Bewährung als Transportflieger beim Erdbebeneinsatz in Agadir 1960 zur Flugbereitschaft der Bundesregierung in Köln-Bonn.

Als zwölf Jahre Bundeswehr und Flugbereitschaft der Bundesregierung vorbei waren, wollte Güttler ins zivile Pilotenleben wechseln. Die Lufthansa interessierte sich für den jungen Flieger mit VIP-Zulassung. Doch seine Lufthansa-Uniform blieb ungetragen. Statt Aufstieg kam der Absturz. Tief und unbarmherzig. Nicht mit der Maschine. Helmut Franz Güttler selbst stürzte in Krankheit und tiefe Depression. Unsagbare Kopfschmerzen mit Schwindel und Orientierungsverlust, deren Ursachen zunächst niemand kannte und fand, machten ihn von heute auf morgen fluguntauglich. Helmut Güttler: „Es war so schlimm, dass ich nicht mehr wollte. Aber wir hatten zwei schulpflichtige Kinder, ich musste allein wegen ihnen überleben.“

Helmut Güttler begann sein drittes Berufsleben bei der Stadt Köln. Quälender als das „Lästern“ der jungen Kollegen über ihn, den „Opa“ unter den Azubis, waren die Fragen: Warum das alles? Warum das mir?“ Warum war sein Aufstieg aus der Festlegung auf bestimmte Berufe und gesellschaftliche Umgangsgruppen so jäh unterbrochen, warum war seine zum Beruf gewordene Flugleidenschaft für immer unmöglich gemacht worden? Warum bekam er immer wieder diese wahnsinnig machenden Kopfschmerz-Attacken? Der geistliche Mensch, der Helmut Franz Güttler nie aufgehört hatte zu sein, machte sich auf die Suche nach Antwort, zunächst in seinem, im katholischen Kontext in Klöstern und Kirchen. Er sprach mit Priestern, Mönchen, geistlichen Begleitern und Äbten. „Sie sagten mir sinngemäß alle das gleiche: Ich solle glauben und vertrauen.“ Güttler: „Aber das konnte ich nicht: Ich war verzweifelt auf einer brennenden Sinn-Suche.“

Dann ging mit einem Mal die Tür zur weiteren Erkenntnis auf. Es war wieder eine Kirchentür. Es war die Tür von St. Peter in Köln. Drinnen lehrte Jesuitenpater Enomiya Lassalle, der berühmte katholische Priester und Zen-Meister, Meditation nach japanisch-buddhistischem Vorbild. Güttler: „Ich war fasziniert! Ich machte meine erste Zen-Übung – und das in einer christlichen, in einer katholischen Kirchenbank . . .“ Bei ihm legte sich ein Schalter um, als man ihn in japanischen Zen-Klöstern aufforderte, nicht mehr nur zu glauben und zu vertrauen, sondern selbst zu erfahren. Die Erfahrungen in der geistlichen Versenkung, das innere Erleben und die Schau in der Meditation halfen Helmut Franz Güttler aus dem Versunkensein in der Depression über seine Krankheit.

Er machte nach der ersten heiligen Kommunion als Knabe ein zweites Mal die Erfahrung mystischen Eins-Seins, diesmal im japanischen Zen-Kloster, als ihm nach langen Übungen und Meditationen über ein aufgegebenes Rätsel schlagartig klar wurde, dass seine Gedanken und die seines geistigen Lehrers nicht mehr zu unterscheiden waren, sondern gleichsam ineinander übergingen.

Getaufter Christ und ordinierter Buddhist

„Ich bin getaufter Christ und ordinierter Buddhist“, sagt Taiku Güttler Roshi heute. Er wurde von seinem geistlichen Lehrer Abt Harada Roshi bereits ganz am Anfang seiner geistlichen Laufbahn ordiniert, dem Zen-Meister, bei dem auch Pater Lassalle die hohe Schule buddhistischer Meditation durchlaufen hatte. Taiku Güttler: „Hara Roshi hat uns gesagt, wir müssen nicht Buddhisten werden, wenn wir Zen-Meditation betreiben. Er hat gesagt: „Ihr habt dann die Möglichkeit in Euch, Eure Religion zu vertiefen“.“

Taiku Güttler, der Prior vom Zendo in Schloss Wachendorf, sagte im Interview: „Jesu Wort, dass das Reich Gottes in uns bereits angebrochen ist, habe ich am eigenen Leib erfahren. Das ist ‚Erleuchtung‘, wenn man spürt, dass da keine Trennung ist.“ Aus diesem „Reich Gottes“ schöpft Taiku Güttler seine Ruhe und Gelassenheit, aber auch seine Kraft, viele Dinge zu tun. Der Prior engagiert sich als „überkonfessioneller Seelsorger“ in der Hospizbewegung bei der Begleitung Sterbender zu Hause und lange Zeit auch im „Marienhospital“ und Hospiz „Haus Erftaue“ in Erftstadt, wo er seit 40 Jahren mit seiner Ehefrau und früher auch mit den beiden Kindern wohnt und lebt. Der Mann, der sich selbst einen „Friedensmenschen“ nennt, betont: „Die Sterbebegleitung ist mein zweites Standbein geworden. Dieses Tun ist für mich Teil meines spirituellen Wegs als Helfer der Menschen bei der Geburt auf der anderen Seite.“ [pp]

Bisher 0 Kommentare

Kommentar schreiben

Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Beitrag. Schreiben Sie den Ersten.

Einen neuen Kommentar schreiben

Um einen neuen Komentar zu schreiben, melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen und Passwort an. Wenn Sie noch keinen EIFELON-Account haben, können Sie sich kostenlos und unverbindlich registrieren.