Umland: Eigentlich ist es egal: Nach den Vorhersagen der Bild-Zeitung aus 2007 löscht sich genau in diesem Jahr die Menschheit selber „unter entsetzlichen Qualen“ aus, weil wir es nicht schaffen werden, bis Dezember den Treibhauseffekt zu stoppen; nur das, global gesehen, Mikroland Deutschland steigt aus der Kohlestromversorgung aus, während weltweit zig neue Kohlekraftwerke aus dem Boden gestapft werden, übrigens ebenso wie der fast CO2 frei produzierende Konkurrent, die Atomkraftwerke. Wir in Deutschland haben also umsonst unsere sichere und größtenteils autarke Stromversorgung geopfert. Wobei, egal, Sie wissen schon, bis spätestens Ende 2020 ist es dann soweit…wusste die Bild-Zeitung schon vor dreizehn Jahren.

Zumindest bis zum nächsten Sylvester sollen Sie fundiert beim Klimawandel mitreden, das eine oder andere „Aha“ oder „Ach so ist das“ Ihrer beeindruckten Zuhörer erhaschen können. Bereits in unserer letzten EIFELON-Ausgabe hat Sie der Geologe Dr. Sebastian Lüning neben dem Meeresspiegel von Nord- und Ostsee über die winterlichen Faktoren informiert, deren Änderungen auf einen Klimawandel in Deutschland weisen können: Schnee, Eis auf Nord- und Ostsee, Gletscher, Frost.

Bevor wir zu Teil 2 kommen, vorab: Was ist Wetter, was ist Klima?

Manche Menschen denken, Wetter und Klima sind zwei Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben: Dass es regnet, ist Wetter, dass die Gletscher schmelzen, ist Klimawandel. Andere glauben, dass der Klimawandel das Wetter beeinflusst.

Richtig ist: Das Wetter ist ein spürbarer, kurzfristiger Zustand an einem bestimmten Ort, der etwa als Bewölkung, Hitze, Kälte, Sonnenschein oder Wind auftritt. Das Wetter ist etwas, das im Hier und Jetzt vor Ort existiert. Etwas, das jeder messen kann.

Klima ist kein Zustand. Klima ist nur eine Datensammlung, so wie ein Album gefüllt mit Fotos. Je nachdem, ob in das Fotoalbum Aufnahmen des letzten Jahres geklebt wurden oder ob sie bis zur Schulzeit oder Taufe zurückreichen, löst es beim Betrachter eine andere Sicht auf die abgelichtete Person aus. So erhalten Forscher über die Messung der genannten Wetterfaktoren einen Rückblick auf den Verlauf des Wetters für je nach Wunsch etwa ein Jahr, zehn Jahre, hundert Jahre, tausend Jahre. Sie können dann bestimmte Zeiträume für eine ausgewählte Region als eine sogenannte Klimaperiode zusammenfassen und sie mit anderen vergleichen. Daran erkennen die Wissenschaftler, ob sich das Klima, also das über einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort gemessene vergangene Wetter, gewandelt hat. Heutzutage wird Klima oft als der 30-jährige Durchschnitt des Wetters bezeichnet, eine verglichen mit der 4,6 Milliarden langen Erdgeschichte sehr kurze Zeitperiode.

Dr. habil. Sebastian Lüning, um das nochmal klarzustellen, interessiert sich für den Klimawandel als Hobby. Damit knüpft der in Geologie und Paläontologie promovierte und habilitierte Wissenschaftler an Forschungsarbeiten aus der Zeit seiner universitären Laufbahn an. Die Geowissenschaften sind ein wichtiger

Bestandteil der Klimawissenschaften. Die Website Klimawandel-in-deutschland.de hat er in seiner Freizeit erstellt. Seine jetzige berufliche Arbeit in der konventionellen Energiebranche ist davon vollständig getrennt: Lüning wurde für seine Arbeiten zum Klimawandel weder von der Industrie beauftragt, noch von ihr gefördert.

Wie hat sich die Temperatur in Deutschland verändert?

Ein Hauptmerkmal des Klimawandels sind Veränderungen der Jahresdurchschnittstemperatur, erklärt Lüning. Wir verfügen heute für alle zugängliche Daten der letzten 135 Jahre von instrumentell gemessenen Temperaturen in Deutschland, etwa beim Deutschen Wetterdienst. Die darüber hinaus bis 10.000 Jahre zurückliegenden Temperaturen, die in Deutschland herrschten, haben Wissenschaftler anhand von gewonnenen Daten aus Höhlentropfsteinen und Torfkernen vor allem aus der Eifel sowie aus historischen Wetteraufzeichnungen rekonstruiert.

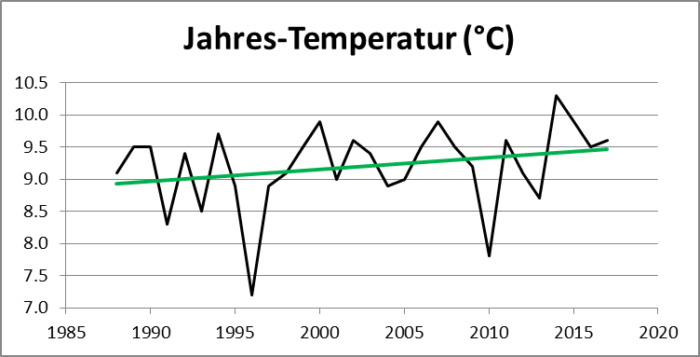

Die Ergebnisse: Die Jahresdurchschnittstemperaturen haben sich während der letzten 30 Jahre um gut 0,5°C,

seit den letzten 135 Jahren um etwa 1,5°C in Deutschland erhöht. Bemerkenswert: Dabei schwanken die Temperaturen von Jahr zu Jahr um bis zu 3°C. Die Erwärmung läuft nicht in allen vier Jahreszeiten und zwölf Monaten des Jahres gleichmäßig ab.

In den späten 1980er Jahren ereignete sich in Deutschland ein bedeutender Sprung auf ein höheres Temperaturniveau. Das gilt auch für die Meeresoberflächentemperaturen der Nord- und Ostsee. Warum es zu dem Temperatursprung kam, ist noch unklar. Lüning nennt als mögliche Ursache den Ozeanzyklus der Nordatlantischen Oszillation (NAO), weil er in den späten 1980ern maximal positive Werte einnahm. NAO steuert die Niederschläge und Temperaturen in Teilen Europas mit und wird selbst von der Aktivität der Sonne beeinflusst.

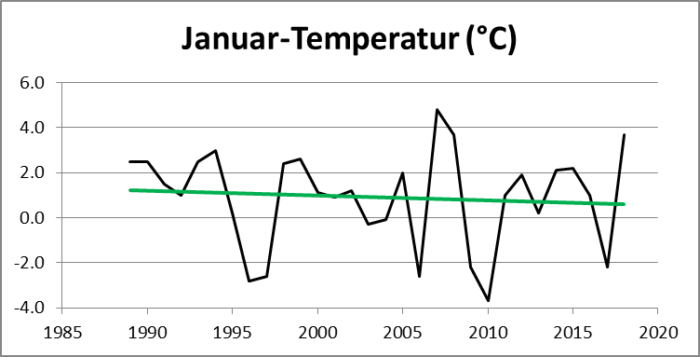

„Ich finde es außerdem sehr interessant, dass sich für den Monat Januar sogar eine bundesweite Abkühlung von einem halben Grad für die letzten 30 Jahre feststellen lässt. Gleichzeitig zeigen die Januartemperaturen eine enorme Variabilität mit Unterschieden von bis zu 8°C“, sagt Lüning gegenüber EIFELON.

Ob es einen Trend in der Temperaturentwicklung gibt, ob er stark oder schwach ist, hängt immer davon ab, welcher Zeitraum betrachtet wird. Wird nur ein einziges Jahr ausgeblendet oder hinzugenommen, kann dies den scheinbar erkannten Trend abschwächen oder sogar umkehren. Lüning wundert sich:

Warum wählt der Weltklimarat als Ausgangstemperatur für seinen auf ungenauen Computermodellen beruhenden Claim des drohenden weltweiten Temperaturanstiegs von 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter ausgerechnet mit 1850-1900 einen Zeitpunkt, an dem mit dem Ende der letzten kleinen Eiszeit ein Kälteextrem vorlag, obwohl es in den vergangenen 10.000 Jahren durchschnittlich weltweit wärmer war als um 1870?“

In einem von Experten begutachteten und in dem Wissenschaftsmagazin Frontiers in Earth Science veröffentlichten Fachartikel schlägt er als Referenzintervall den etwas wärmeren Zeitraum von 1940 bis 1970 vor, weil die Temperaturen zu der Zeit besser zu den durchschnittlichen vorindustriellen Temperaturen der letzten zweitausend Jahre passten.

In dem Artikel fordert er von seinen Kollegen, den Menschen deutlicher zu sagen, dass die bisher im Vergleich zur ungewöhnlich kalten Eiszeit um 1870 erfolgte Erwärmung um weltweit 0,8°C größtenteils durch natürliche Prozesse stattfand.

Die aktuelle Wärmephase ist jedenfalls nicht die einzige in unserer Erdgeschichte: Vor etwa tausend Jahren gab es die Mittelalterliche Wärmeperiode (MWP), auch Mittelalterliche Klimaanomalie (MCA) genannt. Sie wurde auch bei uns in der Eifel nachgewiesen und zwar anhand von in einem Torfkern untersuchten Kohlenstoffisotopen aus dem Dürren Maar in Rheinland-Pfalz: Um mehr als 5°C erwärmte sich damals die Eifel im Übergang von der Kälteperiode aus der Zeit der Völkerwanderung (500-700 n.Chr.) bis zur Mittelalterlichen Wärmeperiode. Lüning folgert:

Offenbar traten dabei starke Erwärmungsschübe auf, bei denen die Temperaturen auf natürliche Weise innerhalb weniger Jahrzehnte um mehrere Grad nach oben schnellten. Insofern scheint weder das heutige Temperaturniveau, noch die heutige Erwärmungsrate in Deutschland im historischen Zusammenhang beispiellos zu sein.“

Schauen wir 10.000 Jahre zurück, fallen die sogenannten Millenniumszyklen auf: Natürliche Schwankungen der Temperaturen und Niederschläge im Takt von 1.000 bis 2.000 Jahren, in denen sich Warm- mit Kältephasen bzw. Feucht- mit Trockenphasen abwechseln. Sie sind weltweit nachgewiesen, aber noch schlecht verstanden. Die moderne Wärmephase passt gut ins Bild der Abfolge von römischer (Jahr 0) und mittelalterlicher (1000 n.Chr.) Wärme- und den dazwischenliegenden Kaltzeiten der Völkerwanderung (500 n.Chr.) und der Kleinen Eiszeit (1500 n.Chr.).

Für eine besonders warme Phase ist erneut das Dürre Maar in unserer Eifel Zeitzeuge, genauer gesagt, die dort versteinerten Pollen: Vor 8.000 bis 5.500 Jahren herrschte hier das Holozäne Thermische Maximum. Die Temperaturen in der Eifel lagen damals um mehr als 1°C über dem heutigen Wärmeniveau von 1990 bis 2017 bzw. um fast 2°C über dem kühleren Referenzintervall des Deutschen Wetterdienstes von 1961 bis 1990, was die Rolle des zugrundeliegenden Betrachtungsraums erneut verdeutlicht. Die Juli-Temperaturen der Eifel lagen während des Holozänen Thermischen Maximum bei 18,0 bis 18,5°C, wohingegen an der nächstgelegenen Wetterstation Manderscheid von 1961 bis 1990 ein Juli-Durchschnittswert von nur 16,3°C gemessen wurde.

Was ist die Triebfeder für die vorindustriellen Temperaturschwankungen in Deutschland und anderswo auf der Erde? Die Wissenschaftler wissen es noch nicht genau. Laut Lüning deutet vieles auf eine Beteiligung der Sonne sowie Ozeanzyklen hin: Forscher haben im Meerfelder Maar eine abrupte Klimaverschlechterung nachgewiesen, die vor 2.800 Jahren begann und 200 Jahre anhielt. Die Abkühlungsphase verlief zeitgleich mit einer Schwächephase der Sonne.

Scheint die Sonne mehr oder weniger bei uns?

Die Meteorologen erfassen die Sonnenscheindauer anhand des Bewölkungsgrads: Je mehr Bewölkung, desto kürzer die Sonnenscheindauer. Der Deutsche Wetterdienst stellt die Sonnenscheindaten für Deutschland seit 1950 dar. Während der letzten 65 Jahre zeigt die Sonnenscheindauer einen wellenförmigen Verlauf mit kürzerem Sonnenschein von den späten 1970er bis in die späten 1980er Jahre. In den Jahrzehnten davor und danach schien die Sonne länger. Die längste Sonnenscheindauer wurde jetzt im 21. Jahrhundert mit durchschnittlich 200 Stunden mehr als in den 1980er Jahren erreicht. Vor 1950 war das Messnetz für die Sonnenscheindauer nicht dicht genug, um flächendeckend für Deutschland Werte berechnen zu können. Für die Zugspitze weiß man anhand von Einzelstationen, dass sich dort die jährliche Sonnenscheindauer um 400 Stunden im Verlauf der letzten 115 Jahren verlängert hat.

Warum sich die Sonnenscheindauer bzw. Bewölkung ändert, ist unklar. „Es erscheint plausibel, dass die langfristige Zunahme der Sonnenscheindauer bzw. der Rückgang der Bewölkung einen Beitrag zur beobachteten Klimaerwärmung in Deutschland während der letzten hundert Jahre gespielt haben muss. Festzustellen ist, dass sich die Zunahme der Bewölkung in den späten 1970er und 1980er Jahren während einer stark negativen Phase des Ozeanzyklus der Atlantischen Multidekaden Oszillation (AMO) sowie des außergewöhnlich schwachen Sonnenfleckenzyklus 20 ereignete“, sagt Lüning.

Hitze und Dürre

Immer wieder hören und lesen wir, dass die Sommer in Deutschland heißer und dürrer werden. Stimmt das?

Jein: Die Anzahl der heißen Tage pro Jahr ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Die Hitzewelle im August 2003 war der wärmste Sommer der jüngeren Geschichte. 2019 war in Deutschland das drittheißeste, weltweit das zweitheißeste Jahr. 2006, 2010, 2013, 2015 und 2018 brachten uns ebenfalls zum Schwitzen. Der wohl wärmste Sommer des letzten Jahrtausends in Westeuropa war 1540. Der langfristige Zusammenhang sei eben wichtig, sagt Lüning und fordert:

Um best mögliche Erkenntnisse über die Klimaentwicklung zu gewinnen, sollte die heutige warme Entwicklung mit früheren natürlichen Wärmephasen und weniger mit außergewöhnlichen Kältephasen wie der Kleinen Eiszeit (14.-19 Jh.) verglichen werden, also Äpfel mit Äpfeln statt mit Birnen!“

Generell sei damit zu rechnen, dass extreme Hitze in Wärmeperioden häufiger auftrete als in Kältephasen wie der Kleinen Eiszeit. Daten zu Hitzewellen und Dürren für die Mittelalterliche Wärmeperiode vor tausend Jahren in Deutschland gibt es allerdings nicht.

Eine Dürre entsteht, wenn es zu wenig regnet. Der Deutsche Wetterdienst bietet graphische Darstellungen der Niederschlagsmengen in Deutschland für die letzten 135 Jahre auf Monats-, Jahreszeiten- und Jahresbasis an. Darauf ist zu erkennen: Die Sommerniederschläge zeigen zwar regelmäßige Schwankungen, einen Langzeittrend gibt es jedoch nicht. Das gilt auch für Niederschlagsmangeljahre.

Der Dürremonitor Deutschland vom Zentrum für Umweltforschung in Leipzig zeigt ebenfalls eine starke zeitliche und räumliche Spannbreite für die Entwicklung der Trockenheit. Auch laut ‚Monitoringbericht 2015 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel‘ des Umweltbundesamtes gibt es keinen statistisch gesicherten Trend in der Entwicklung der Häufigkeit von Trockenperioden in Deutschland.

Im Kontext der letzten Jahrhunderte gibt es keinen Langzeittrend für Dürren: Zu den drei trockensten Sommern der letzten 500 Jahre in den Alpen zählen neben 2003 die Jahre 1921 und 1540. Auch für Frankreich und die Tschechische Republik konnten Forscher keinen Langzeittrend, aber natürliche Schwankungen nachweisen.

Interessant: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es über Jahrtausende betrachtet drastische Schwankungen der Seespiegel in Deutschland gegeben hat, die auf enorme natürliche Veränderungen in den Niederschlägen schließen lassen. Untersuchungen am Großen Fürstenseer See bei Neustrelitz (Müritz Nationalpark) belegen ein Auf und Ab von rund vier Metern nach oben und nach unten in den letzten 10.000 Jahren. In wenigen Jahrtausenden verringerte sich die Seefläche um die Hälfte bzw. vergrößerte sich der See um mindestens das Dreifache im Vergleich zur heutigen Ausdehnung.

Waldbrände in Deutschland

Extreme Trockenheit und hohe Temperaturen erhöhen das Waldbrandrisiko. Das damit verbundene Gefahrenpotential wird für Deutschland tagesaktuell im Waldbrandgefahrenindex vom Deutschen Wetterdienst kartiert. Er zeigt die meteorologische Möglichkeit, nicht den tatsächlich eingetretenen Waldbrand. Für die letzten 55 Jahre ist zwar eine Steigerung der Waldbrandgefahr zu sehen. Tatsächlich haben die Waldbrandschäden seit 25 Jahren abgenommen. Laut Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gab es weniger Brände und verbrannte Fläche.

Vom Heißen zum Nassen: Regen, Starkregen, Hochwasser und Sturmflut

Die Jahresniederschläge in Deutschland haben sich im Verlauf der letzten 135 Jahre um 10 Prozent erhöht. Das liegt vor allem an den um 30 Prozent feuchter gewordenen Wintern. Im Herbst und Frühling hat es leicht mehr geregnet. Die Sommer hierzulande sind jedoch weder statistisch signifikant trockener noch feuchter geworden. Hier gibt es nur starke Schwankungen. Die Niederschläge in Deutschland unterlagen in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden stets starken Schwankungen. Das belegen Niederschlagsrekonstruktionen an Moorsedimentkernen aus Schleswig-Holstein und anderen Teilen Deutschlands.

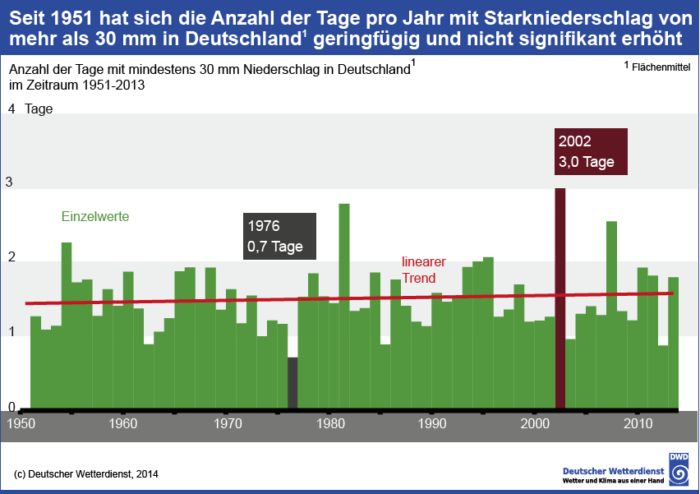

Von Starkregen spricht man ab einer Niederschlagshöhe von mehr als 30 Millimeter pro Tag. Seit 1951 hat sich die Häufigkeit von Starkniederschlag geringfügig, aber statistisch nicht signifikant erhöht.

Auch das Umweltbundesamt fand in seinem Monitoringbericht 2015 zum Klimawandel keine statistisch belastbaren Trends zu Starkniederschlägen in Deutschland.

Klimarekonstruktionen dokumentieren eine hohe natürliche Variabilität der Hochwasserhäufigkeit in Deutschland während der vergangenen Jahrhunderte. Zu beachten ist, dass immer mehr Menschen an die Ufer gezogen, und somit bei Hochwasser die Schäden gestiegen sind.

Die natürliche Schwankung der Sonnenaktivität scheint die natürliche Schwankung der Hochwässer zu beeinflussen.

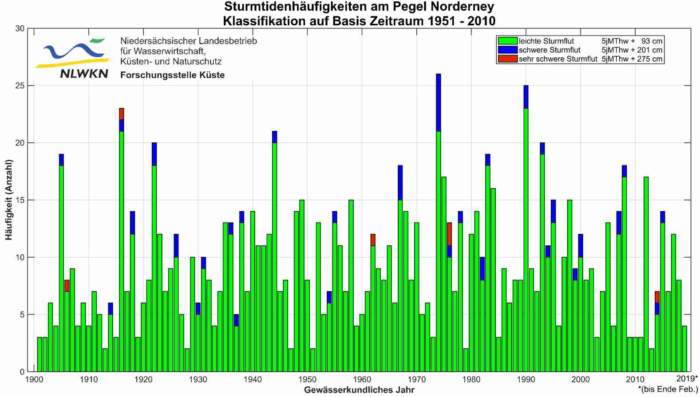

Das PIK Potsdam wertete Satellitendaten aus und stellte dabei fest, dass es in den letzten 35 Jahren im Sommer signifikant weniger in den mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre gestürmt hat, darunter auch in Deutschland. Winterstürme über dem Nordatlantik und Nordwesteuropa zeigen jedoch starke, jahrzehntelange Schwankungen, wobei derzeit kein Langzeittrend sichtbar ist: Seit den 1880ern bis Mitte der 1960er Jahre hat es weniger gestürmt, danach nahm die Anzahl der Stürme bis Mitte der 1990er Jahre zu. Seitdem verringert sich wiederum die Sturmaktivität. Die Sturmgeschichte der Nordsee für die letzten 170 Jahre zeigt ebenfalls keinen Langzeittrend bei Stürmen und Sturmfluten. Sturmrekonstruktionen aus dem mitteleuropäischen Raum weisen darauf hin, dass es während der Kleinen Eiszeit mehr stürmte als heute.

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gibt es in Norddeutschland nicht mehr Sturmfluten als vor 50 Jahren. Es gibt keinen Trend, nur starke natürliche Schwankungen von Jahr zu Jahr bei der Häufigkeit und Intensität der Sturmfluten.

Das zeigt auch eine Dokumentation des Wasserpegels um Norderney für die letzten hundert Jahre. Von 1900-1950 gab es eine Phase mit höherer Sturmfluthäufigkeit in der Deutschen Bucht.

Extremwetter kommt gleich häufig vor

Von zum Teil mehr als tausendjährigen Baumringen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik wissen Forscher, dass die Häufigkeit und Schwere von Wetterextremen regional und auf dem europäischen Kontinent gleichmäßig über das vergangene Jahrtausend verteilt waren. Dazu rekonstruierten sie aus der Dicke der einzelnen Baumringlagen niederschlagsbedingte Extremsituationen.

Mit der in zwei Teilen vorgestellten Datensammlung zum Klimawandel in Deutschland bietet Sebastian Lüning jedem Bürger frei zugängliche Fakten. Fakten, die jeder kennen sollte, schließlich wird mit dem Geld der Bürger Klimapolitik betrieben. Außerdem beruhigen diese Basisinformationen bei Weltuntergängen, wie sie die Bild-Zeitung und andere schon oft angekündigt haben.

Weitere Informationen unter Klimawandel-in-deutschland.de, luening.info und Klimawandel in Deutschland – Teil 1.

Bisher 0 Kommentare

Kommentar schreiben

Es gibt noch keine Kommentare zu diesem Beitrag. Schreiben Sie den Ersten.

Einen neuen Kommentar schreiben

Um einen neuen Komentar zu schreiben, melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen und Passwort an. Wenn Sie noch keinen EIFELON-Account haben, können Sie sich kostenlos und unverbindlich registrieren.